Quattro note su Adam Zagajewski

da «Lo Straniero», n. 130, aprile 2011

Le reazioni pubbliche alle grandi tragedie sono quasi sempre sconcertanti o, quando va bene, semplicemente inadeguate. Lo sai, eppure ogni volta ti prende il disgusto. Così è stato anche dopo l’11 settembre, a partire dai proclami del grande pistolero della Casa Bianca fino al «Tributo agli eroi», una parata di pop star imbarazzante e melensa quanto le candele che affollavano il palco. Sono i riti dell’opportunismo e della falsa compassione che, consciamente o inconsciamente, si ripetono quasi senza eccezione. Quel «quasi» è una piccola sacca di resistenza, e ogni volta ti sforzi di credere che esista, non solo nel silenzio di chi sceglie di non parlare ma anche tra quelli che vogliono o devono farlo. A una settimana dal crollo delle Torri – vivevo a Manhattan allora – sono andato a comprare il «New Yorker» con la speranza di trovarla lì. Il tentativo di essere all’altezza era evidente fin dalla copertina: in apparenza completamente nera, se vista in controluce mostrava, nero su nero, il profilo dei due grattacieli. Tra i contenuti ricordo in particolare un pezzo sobrio e delicato di Amitav Ghosh su un vicino di casa scomparso, una geremiade di Susan Sontag contro le ipocrisie del potere, tre o quattro fotografie delle Torri in lontananza, scelte tra le tante che Joel Meyerowitz aveva scattato da casa sua in una quindicina d’anni. Le vignette, un marchio di fabbrica della rivista, erano assenti. Di poesie ce n’era una soltanto, non incastonata come al solito in un articolo, ma al centro dell’ultima pagina. Mentre stavo per mettermi a leggere mi sono sentito nei panni di chi aveva dovuto sceglierla, e ho sperato davvero che avesse trovato la cosa giusta, perché da una poesia, anche di pochi versi, non sai mai cosa può arrivarti. Riapro la rivista dopo circa dieci anni e traduco dalla traduzione inglese:

Cerca di lodare il mondo mutilato.

Ricorda i lunghi giorni di giugno,

le fragole selvatiche, gocce di vino, la rugiada.

Le ortiche che metodiche ricoprono

i poderi abbandonati degli esuli.

Devi lodare il mondo mutilato.

Hai guardato navi e barche eleganti;

una aveva davanti a sé un lungo viaggio,

un oblio salato attendeva le altre.

Hai visto i profughi vagare senza meta,

hai sentito i canti di gioia dei carnefici.

Dovresti lodare il mondo mutilato.

Ricorda i momenti in cui eravamo insieme

in una stanza bianca e la tenda fluttuava.

Torna col pensiero al concerto in cui la musica esplodeva.

Hai raccolto ghiande nel parco in autunno

e le foglie vorticavano sulle ferite della terra.

Loda il mondo mutilato

e la grigia piuma persa da un tordo

e la luce tenue che si smarrisce e svanisce

e ritorna.

Non ci fosse stato il peso di tremila morti a schiacciarmi a terra, mi sarei messo a saltare in mezzo alla strada. «Tutte le cose terrorizzanti non sono forse che cose senza soccorso, che aspettano che noi le soccorriamo», ha scritto Rilke, e questo, se il tuo mestiere sono le parole, era il modo di soccorrerle. Il foglio che avevo davanti vorticava sulle ferite della terra, come le foglie nel parco, e posandovici sopra, per quanto possibile le leniva. Era evidente che non si trattava di un testo scritto per l’occasione ma questo, semmai ce ne fosse stato bisogno, testimoniava ulteriormente a favore del suo autore, Adam Zagajewski.

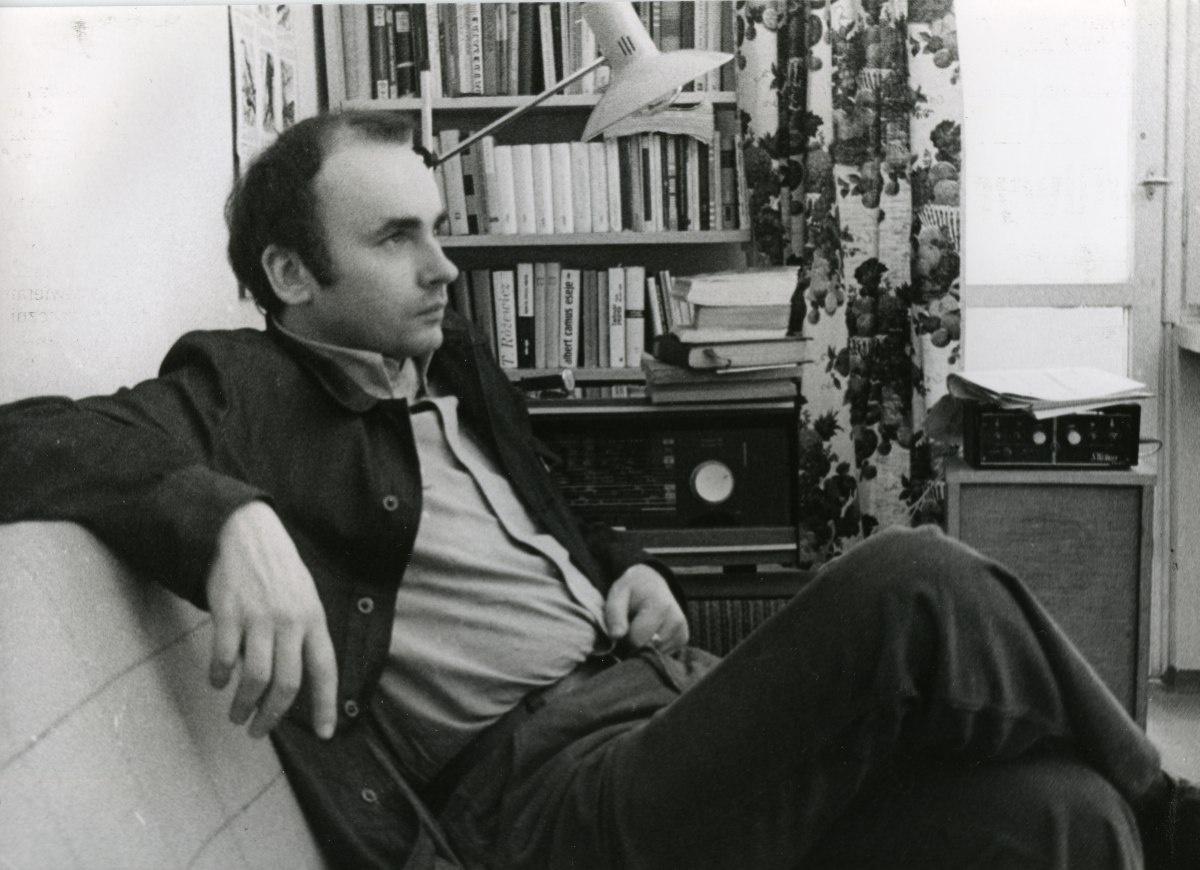

Nei giorni seguenti avevo trovato un suo libro, Misticismo per principianti, ma nelle librerie che frequentavo non c'era altro. Era stato poi Derek Walcott, la primavera successiva, a dirmi che erano usciti i suoi Selected Poems, ed ero andato subito a comprarli: ero rientrato a New York il giorno stesso, eppure ero rimasto sveglio a leggere fino all’alba, il jet lag obliterato dalla gioia, dall’esultanza dell’anima che, ridestata, accorreva in superficie quasi volesse sprizzare fuori e abbracciare l’intera città, a sua volta rianimata.

2

La sua voce, da sola, meriterebbe un intero capitolo in quella storia della poesia che nessuno scriverà mai. Soprattuto la peculiare cantilena con cui legge i suoi versi (e, a dire il vero, con cui parla). Le parole, scandite con cura, quasi accarezzate, si dispongono ordinatamente, delicatamente, come uccellini su un ramo, e ti osservano. Tuttavia, non tardi ad accorgerti che il loro sguardo è inquietante, che il ramo è anche un cavo dell’alta tensione. Il tono, piatto e monotono, è come sospeso in un improbabile equilibrio tra l’ironico e l’incantatorio, e può assorbire ed esprimere qualsiasi tipo di umore senza il minimo cambiamento d’inflessione. A volte non sai bene come regolarti:

Mio zio guidava

le nostre gite: amava la vita

(ma non era ricambiato).

Scherza o fa sul serio? Entrambe le cose, sospetto. L’umorismo di molti suoi versi – caustico, asciutto, bizzarro – non è una strategia d’evasione, è lì semplicemente perché fa parte della vita; così come in altre sue poesie convivono dimensione storica e cosmica, pesantezza e leggerezza, tedio e stupore. La riuscita della loro mescolanza nel rendere i molteplici e simultanei piani dell’esistenza è una questione di quantità e di dosi, quindi di perizia tecnica, ma anche di sensibilità della bilancia interiore, tarata dall’esperienza e dalla visione in modo così preciso da registrare e correggere i minimi squilibri tra i due pesi. Ed è questo che trasforma la perizia in maestria. Così in Tardo Beethoven:

Sappiamo che si vestiva in modo trasandato,

soffriva di attacchi di avarizia, non sempre

era corretto con gli amici.

Gli amici sono cent’anni in ritardo

con i loro impeccabili sorrisi.

Questo è ciò che accade all’epigramma quando diventa digressione. I commenti a margine, pronunciati a mezza voce, possono essere strumenti di estrema efficacia: pochi sanno orchestrarli con la bravura di Zagajewski, una bravura che ci appare ancora più sorprendente quando ci accorgiamo che tutte le sue poesie sono già di per sé sussurrate, non per mancanza di voce ma per l’esatto contrario, una potenza tale che non ha bisogno di alzare i toni ma piuttosto di smorzarli. Il suo sussurro – finemente modulato, capace di esprimere innumerevoli sfumature – ci arriva più forte e chiaro di qualsiasi grido, ed è più convincente:

Quelle sofferenze sono finite.

Tace il pianto. In un vecchio album

vedi il volto di un bambino ebreo

un quarto d’ora prima che muoia.

Hai gli occhi asciutti. Scaldi l’acqua

per il tè, mangi una mela. Vivrai.

Gran parte dell’autorità di un poeta viene dalla sua musica, da come suonano i suoi versi ancora prima che iniziamo a capirli. Gli uccellini appollaiati sul ramo, o sul cavo dell’alta tensione, sono anche note su un rigo e cinguettano. Le poesie di Zagajewski si sottraggono alla rima e a una metrica fissa – vale a dire negano due degli istinti primari del verso: regolarizzare e ripetere le proprie scansioni, trovare una risposta sonora alle proprie chiuse – ma sono ben lontane dal perpetuare la poetica del frammento, la dizione spastica e atrofizzata di molta poesia contemporanea, così irritante per l’arroganza mascherata da umiltà con cui esibisce la propria sciattezza. In Zagajewski l’ironia intacca la superficie, la contorce, ma non corrode la base. La forma acustica delle sue poesie contiene un’eco e una nostalgia della forma intatta. Zagajewski è un Rilke che ha visto lo spettro delle purghe staliniane e dei campi di concentramento nazisti; per lui non ci sono castelli in cui rifugiarsi, solo rami di versi sotto la pioggerella dei suoi gorgheggi delicati.

Nell’infinita querelle tra poesia formale e verso libero (due categorie troppo generiche per essere prese seriamente), uno degli svantaggi che giustamente si attribuiscono a quest’ultimo è che fatica a imprimersi nella memoria. La questione, anche se non riguarda la politica o l’economia, è piuttosto seria: la poesia, privata dei suoi ritmi incantatori, sembra rinunciare di partenza ad aprire e lavorare su quei livelli di coscienza ai quali il significato da solo non può accedere. Ma in Zagajewski la rinuncia è solo apparente, la memorabilità dei suoi versi è affidata all’immagine, alla concentrazione epigrammatica, alla sintassi. Il ritmo e la melodia delle sue poesie sono determinati dall’andamento della frase e dal dispiegarsi del pensiero all’interno e oltre i confini del verso, che fa da contrappunto, e vivono di questa tensione. La sua musica è quella del respiro che dopo l’affanno o la gioia, la disperazione o l’estasi, recupera la calma necessaria per raccontarci l’accaduto, ma è pur sempre musica.

3

La storia gli ha procurato un copioso materiale per elegie e una biografia perfetta – il poeta-dissidente, il poeta-esule –, così come aveva fatto in modo ancora più eclatante con Iosif Brodskij, ma anche Zagajewski, come Brodskij, non ne ha bisogno. Già prima di abbandonare la Polonia si era sottratto al ruolo di voce della resistenza che si era guadagnato come leader del movimento della «Generazione del ’68»:

A sera, lampi muti

balenavano in cielo. Erano i pensieri degli altri

che incenerivano la certezza. Bisognava fare

i bagagli in fretta, andare più lontano,

a est o a ovest, tracciando nei dettagli

una via di fuga.

Fisicamente, Zagajewski è andato a ovest (Berlino, Parigi, gli Stati Uniti); spiritualmente, direi, in entrambe le direzioni. Non si trattava di scappare dalla storia, che infatti è ancora molto presente nei suoi versi, ma dall’afasia, perché la realtà è sempre più vasta e complessa del programma di qualsiasi movimento, politico o letterario. La via di fuga che Zagajewski da allora sta cercando di tracciare è la via di accesso a una più ampia e profonda consapevolezza dell’esistenza, del modo in cui accadono gli eventi:

Egli cerca il tragitto più lungo,

una strada così tortuosa che quasi

non si vede, e svanisce

nella sofferenza. Solo i ciechi, solo

i gufi ne avvertono a volte l’esile traccia

sotto le palpebre.

Il soggetto qui è Dio, una parola che Zagajewski non ha paura di usare, come non ha paura di usarne altre, ormai altrettanto sospette: anima, bellezza, spirito, gioia:

Adagi infiniti,

ma innanzitutto e soprattutto gioia, folle

gioia della forma, la sorella ridente della morte.

Un novello Adamo che usa i nomi vecchi come fossero nuovi, che prova a ridar loro un significato perché non accetta che abbiano smesso di averlo. Se oggi le sue parole non sono più univoche come un tempo, è perché la vera poesia tende a liberarle dalle imposizioni del discorso logico, della comunicazione unidirezionale che quotidianamente le immiserisce e le violenta. Il rischio che prende il poeta è proprio quello di restituire alle parole la loro originaria polivalenza, e più preciso è il loro impiego più le possibilità di senso si moltiplicano, come cartelli stradali che puntino simultaneamente in varie direzioni perché il luogo a cui conducono, come recita l’ultimo verso di Andare a Leopoli, una delle più grandi elegie del Novecento, è ovunque. Ciò di cui Zagajewski è ora in cerca è la totalità, un compito che non è perseguibile con le sole proprie forze; da qui le preghiere che troviamo sparse nei suoi libri:

E io prego di non confondere la libertà con il caos

e di riacquistare la fede che unisce

le cose visibili e quelle invisibili, ma non acquieta il cuore.

Andando a disturbare Kierkegaard (non credo gli dia troppo fastidio), potremmo dire che la poesia di Zagajewski parte sempre dalla condizione esistenziale – non fa sconti nel ritrarre l’assurdità della tragedia umana – ma non si ferma lì: compie un salto di fede che consiste nel prendere con serietà incondizionata quei momenti di trascendenza che la vita gli offre. Zagajewski è un realista metafisico, come lo è ogni realista attento, perché è la realtà stessa a essere metafisica:

L’esistenza umana, gli oggetti, gli alberi vibrano di un significato misterioso, che può essere decifrato come una scrittura cuneiforme. Esiste un senso, nascosto nel quotidiano, ma accessibile nei momenti di massima attenzione, quei momenti nei quali la coscienza ama il mondo.

La prima frase potrebbe essere di Baudelaire, la seconda di un mistico medievale, ma il loro contenuto è attualissimo, e non solo perché è eterno. Al dubbio dello scetticismo imperante, Zagajewski contrappone la fede nella possibilità che le cose abbiano un senso, e questo è un gesto di enorme coraggio perché, come ogni vero atto di fede, presuppone e si confronta costantemente con l’incertezza – incertezza sul carattere ultimo e incondizionato del proprio contenuto –, e per questo «non acquieta il cuore» (al contrario, lo scettico ha una posizione decisamente più salda e confortevole, dato che in genere dubita di tutto tranne che del proprio dubbio). Gli slanci e le epifanie di Zagajewski sono quelli di un mistico laico e moderno che adora l’ironia, ma come strumento retorico, come contrappeso, non come guida spirituale. A volte l’intensità dell’esperienza è tale da prendere le forme di un felice martirio:

Vagavo per il Parc de Saint-Cloud sempre più in fretta,

l’inverno era finito, non era ancora primavera.

Nel parco, spoglio, abbandonato dal suo re,

continuavo a ripetere: «crudele»,

i miei soli testimoni lucertole e uccellini.

Poi un sole bianco emerse dalle nebbie:

mi trapassò l’arpione acuminato dell’incanto.

«Mi trapassò l’arpione acuminato dell’incanto»: chi ha ancora il coraggio di scrivere un verso del genere? Chi è ancora in grado di sostenerlo?

4

Sono via da casa, sulle Alpi svizzere, nel paese da cui viene la mia compagna. Fuori è già buio, vorrei leggere ma il libro che m’interessa è a Milano. Provo allora a cercare su internet qualcosa del suo autore, Paul Tillich. Finisco su un sito americano dove è raccolto parecchio materiale. Leggendo un saggio sull’arte, m’imbatto in questo passo in cui Tillich parla di un quadro di Rubens: «C’è qualcosa in questo paesaggio che non riusciremmo a vedere senza il pittore, ed è questo che l’arte in qualche modo deve fare. Solo su questo si potrebbe scrivere un intero libro, vale a dire su come mostrare, in simboli presi dall’esperienza ordinaria, un livello di realtà che non può essere afferrato in nessun altro modo. Se così non fosse, l’arte sarebbe non necessaria fin dall’inizio e andrebbe abolita. Ma l’arte è necessaria. È necessaria come la conoscenza e le altre forme di vita spirituale».

Mi chiedo allora quanta arte «non necessaria fin dall’inizio» si produca oggi, a una cinquantina d’anni dal saggio di Tillich, e soprattuto come mai abbia così tanto successo, e perché nelle scuole di scrittura e nelle accademie d’arte si esorti a produrne sempre di più. Un paio di risposte approssimative mi vengono subito: 1) l’arte vera fa paura, possiede una profondità e una chiarezza («l’incerta chiarezza» cui voleva restar fedele il Signor Cogito di Zbigniew Herbert) con le quali noi uomini, generalmente confusi e tendenti al superficiale, abbiamo timore di confrontarci; 2) l’arte finta è più facile da produrre, l’ironia a tutto campo oggi dominante, in fondo, è un ottimo sistema per mascherare il vuoto creativo e intellettuale della maggior parte di noi, della nostra parte peggiore. Così, ripensando al Signor Cogito, nella cui immaginazione «non c’è posto per i fuochi d’artificio della poesia», ripenso anche al monito che, in Perché i classici, ci ha lasciato Zbigniew Herbert, uno dei poeti preferiti di Zagajewski, un suo maestro:

Se oggetto dell’arte

sarà una brocca infranta

una piccola anima infranta

colma di autocommiserazione,

allora ciò che resterà di noi

sarà come il pianto di amanti

in un sudicio alberghetto

quando albeggia la carta da parati.

E ripenso anche a Wystan Auden, che in una tazzina da tè crepata vedeva aprirsi una strada verso il regno dei morti. Guardo fuori e contro un cielo ormai nero distinguo a malapena la sagoma nera delle montagne; sopra luccicano le stelle, come non si vedono mai dalle città, c’è molta neve e silenzio:

Non ci sono usignoli qui, né merli,

con la loro triste, dolce cantilena,

solo l’uccello che imita

e sbeffeggia le altre voci.

E allora riapro l’unico libro che ho con me e mi rimetto a leggere i versi di un poeta che ogni volta mi fa vedere qualcosa che senza di lui non avrei mai visto, e il cuore mi si riempie di gratitudine mentre ascolto la triste, dolce cantilena di Adam Zagajewski, così pura e così piena di gioia.

da «Lo Straniero», n. 130, aprile 2011

© Matteo Campagnoli 2011